XXe-XXIe siècles

-

-

-

Forme à la fois immémoriale et moderne, condition d’ordre et ferment de panique, associée à la mémoire et au savoir comme à l’oubli et à la dépense, la liste est partout. On la remarque dans les écrits les plus banals, les plus prosaïques, aussi bien que dans un nombre illimité de productions littéraires. Aussi courante – sinon plus – que le discours narratif construit auquel elle s’oppose, elle est pourtant longtemps restée inaperçue, voire gênante, signe d’aridité ou de factualité terre-à-terre, tache aveugle des études littéraires. Son observation poussée révèle néanmoins une extraordinaire richesse d’expression. Qu’on l’appréhende sous son angle le plus formel ou qu’on la réinsère dans les contextes de son apparition, on constate qu’elle soulève de nombreux questionnements, d’ordre grammatical, typographique ou épistémologique, aussi bien qu’affectif, ludique ou thymique. Elle se présente enfin comme une forme à la pertinence historique considérable pour la compréhension de la littérature de la seconde moitié du XXe siècle, et au-delà. Le Clézio, Modiano et Perec en témoignent, arpenteurs d’un temps profondément inscrit dans un mouvement oscillatoire de pléthore et de manque. Une perspective qui signale la liste comme l’un des symptômes scripturaux les plus prégnants de notre époque.

-

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements

Introduction générale

1. Des acquis préalables déjà substantiels

2. Des crises récentes aux investigations académiques

3. Des crises générales ou individualisées aux batailles boursières

4. De l’Histoire à une morale de l’histoire ?

Première partie

Les crises boursières

CHAPITRE PREMIER

Enjeux et éléments de caractérisation des crises boursières (Bertrand Blancheton)

1. Définition et identification des crises boursières

2. La distinction entre crise boursière et krach boursier

3. Une crise a-t-elle forcément des effets réels ?

4. Les méthodes utilisées pour repérer les turbulences boursières

A. La méthode dite CMAX

B. La méthode des fenêtres

5. Démarche de l’étude pour repérer les crises boursières françaises

6. Grilles de lecture pour aborder les crises boursières

A. Les analyses d’Hyman Minsky et de Charles Kindleberger

B. Facteurs moutonniers, psychologie des investisseurs et volatilité des cours

CHAPITRE II

Les crises boursières dans l’entre-deux-guerres (Hubert Bonin)

1. La crise boursière fille de la récession de 1920-1921

2. La France dans la « crise de 1929 » : les soubresauts d’une grave crise boursière

A. Vers une crise de confiance

B. La glissade des cours de Bourse de février 1929 au tournant de 1932

C. La reprise de la glissade des cours malgré les rebonds du marché financier français (1932-1934)

3. L’improbable sortie de la crise boursière en 1935-1938

4. Une Bourse durablement atone

CHAPITRE III

Les crises boursières pendant les Trente Glorieuses (1945-1973) (Hubert Bonin et Bertrand Blancheton)

1. De « mini-crises boursières » en phase avec les soubresauts conjoncturels (1949-1958)

A. Un tsunami de « peur » idéologico-capitaliste ? L’effondrement boursier de 1944-1946

B. Une première bourrasque en 1949-1950

C. Une deuxième bourrasque en 1952-1953

D. Les effets de la crise de régime en 1958 ?

2. Le paradoxe français de la crise boursière de 1961-1967

A. Un mouvement de correction après la hausse des années 1950

B. L’arrêt brutal de la croissance des dividendes

C. Les taux d’intérêt ne sont pas responsables

D. Les déterminants politiques de la chute de la Bourse de Paris

E. Les effets du plan de stabilisation (1963-1967)

3. Le poids des caractéristiques structurelles de la place financière de Paris

A. L’économie d’endettement (overdraft economy) en tant

que facteur de prolongation de la crise boursière

B. Trop de financement de l’immobilier ?

C. Opacité et étroitesse du marché parisien

4. La récession mondiale et une modeste crise boursière française (février 1970-novembre 1971)

CHAPITRE IV

Les spécificités françaises dans les crises des années 1970 et du seuil des années 1980 (Bertrand Blancheton)

1. Les causes de la crise boursière de 1973-1974

2. La crise boursière de 1976-1978 : symptômes et causes

3. L’arrivée de la Gauche au pouvoir et la crise boursière de 1981

CHAPITRE V

La place de Paris secouée par des crises boursières « globales » (1987, 2000-2003, 2007-2009) (Bertrand Blancheton)

1. La crise de 1987 en tant que première crise moderne : une crise globale liée à la financiarisation de l’économie

2. La crise de 2000-2003 : du boum au krach

3. La crise de 2007-2009, une crise de la finance sophistiquée

CHAPITRE VI

Réflexions sur la volatilité du CAC 40 entre 1990 et 2016 (Bertrand Blancheton)

1. L’obsession de la volatilité, révélatrice d’une peur croissante de l’incertain

2. Trading de haute fréquence et volatilité des marchés

3. Méthodologie et données

A. Le VIX, indice de la peur

B. La volatilité historique

C. Les données

4. L’absence de tendance de long terme à la hausse de la volatilité

5. Les crises boursières porteuses de volatilité

Conclusion

Conclusion de la première partie

Deuxième partie

Les offensives boursières en France au XXe siècle (Hubert Bonin)

CHAPITRE VII

La préhistoire des offensives boursières (des années 1910 aux années 1960)

1. Les services collectifs enjeux d’offensives boursières

2. Des offensives exceptionnelles

A. Les Chargeurs réunis en cible (1927-1928)

B. Les Wagons-Lits en cible (1923)

3. Le patriotisme économique boursier contre l’intrusion étrangère

A. La Société houillère de Liévin en cible

B. Le Crédit lyonnais en cible ?

C. Prévenir les offensives : les actions à vote plural

4. L’écueil de la fluidité du capital-actions : la fragilité du contrôle des entreprises

A. L’affaire Blanchisserie & teinturerie de Thaon-Lederlin (1928-1931)

B. L’affaire Compagnie générale d’électricité-Société industrielle des téléphones (1930-1938)

CHAPITRE VIII

Le décollage des offensives boursières dans les années 1960-1970

1. Des regroupements capitalistiques sans offensive boursière

2. Le décollage des offensives boursières (1964)

A. La Banque de l’union parisienne en cible

B. La Franco-Wyoming cible de la première OPA française

3. La création des savoir-faire en fusions & acquisitions

4. Des défis à la morale des affaires classique : l’affaire du CIC de 1968-1969

5. La banalisation des offensives boursières sectorielles

A. L’industrie et la distribution alimentaires agitées par des offensives

B. L’industrie agro-alimentaire en champ de bataille

C. L’assurance foyer de luttes boursières

D. Delmas-Vieljeux face à CNM

E. L’esquisse de la concentration hôtelière

F. Un match entre sidérurgistes (1973-1975)

6. En quête de chevaliers blancs

7. Des offensives étrangères ?

CHAPITRE IX

La bataille boursière autour de Saint-Gobain en 1968-1969

1. Saint-Gobain confrontée à son destin stratégique

2. Le lancement d’une offre boursière sur Saint-Gobain : David contre Goliath

3. L’actionnariat de Saint-Gobain, coeur de cible

4. Les banquiers et agents de change impliqués dans la bataille boursière

A. Des banques conseils habiles

B. Des opérations plus ou moins discrètes de ramassage en Bourse

5. La bataille de la communication institutionnelle

A. Motiver les actionnaires

B. Une logique industrielle

C. Une logique boursière

D. Une relance continuelle du dialogue

E. Inciter à la découverte de Saint-Gobain

F. La diffusion de la communication dans les médias

6. L’aventure du cours de l’action Saint-Gobain en Bourse

A. L’inflexion d’un cours jusqu’alors incertain : le bond de l’action grâce au ramassage par le clan BSN

B. La contre-attaque du clan Saint-Gobain sur le marché

C. Une révolution dans la composition du capital de Saint-Gobain

Conclusion : le destin stratégique des deux protagonistes

CHAPITRE X

Les pouvoirs publics face aux batailles boursières

1. L’objectif de la transparence et le principe de l’égalité

2. L’affirmation d’un pouvoir de surveillance et d’information

3. La première réglementation d’ensemble (1970)

4. La consécration de la notion d’action de concert

5. Une éducation laborieuse de la place en 1973-1975

A. Des autorités boursières mécontentes

B. Le durcissement de la réglementation en juillet 1974 et mai 1975

C. Une étape décisive franchie en 1978 dans la supervision de la Place

6. Les limites à l’émergence des offensives boursières au tournant des années 1980

Troisième partie

L’une des plus belles batailles boursières en France : BNP, Société générale et Paribas (1999) (Hubert Bonin)

CHAPITRE XI

La Société générale face à la BNP : une bataille boursière et bancaire en 1999-2000

1. Un désir d’alliance à la fin des années 1990

A. Vers la banque globalisée

B. La Société générale, un groupe manquant de robustesse ?

C. Paribas cible volontaire ?

2. La mise en oeuvre du projet de fusion entre la Société générale et Paribas

A. Une floraison de projets de rapprochement interbancaire

B. Paribas une banque au redressement réussi

C. Une fusion efficace ?

D. SG-Paribas, une fusion entre égaux ?

3. Les états d’âme de la BNP face au projet SG-Paribas

A. Le redressement discret de la BNP

B. Une solution en esquisse : BNP et Société générale (fin 1998-janvier 1999)

C. La crainte de laBNP d’être trop devancée (février-mars 1999)

4. Deux projets face à face en mars-avril 1999

A. La réaction combative de la BNP

B. Le ralliement symbolique de Claude Bébéar au projet de la BNP

C. Un projet SG-Paribas décevant ?

CHAPITRE XII

La Générale entre force du droit et force de conviction

1. L’offensive judiciaire : le tournant du recours

2. Les surenchères de la Société générale et de la BNP

3. Convaincre les actionnaires

A. L’actionnariat initial de la Société générale et de Paribas

B. Une campagne de persuasion française

C. Une campagne d’explication internationale

D. La bataille des chiffres

4. En quête d’alliés

A. Les entreprises partenaires : des relais dans le patronat français

B. Des partenaires européens : BSCH et CGU

5. Certitudes et incertitudes

CHAPITRE XIII

La Société générale face à la BNP : de la bataille libérale à l’arbitrage public

1. Des processus de procédures juridiques et financières

2. Le gouvernement impliqué dans la bataille ?

3. La supervision des opérations

A. La vigilance du Conseil des marchés financiers

B. La surveillance exercée par la Commission des opérations de Bourse

4. Ouvrir la place bancaire à des opérations hostiles ?

5. Comment enrayer le risque d’un oligopole bancaire ?

6. Le patronage du gouverneur de la Banque de France ?

7. Le CECEI arbitre ou stratège ?

A. Le CECEI ultime outil de persuasion

B. Les décisions du CECEI pendant la bataille

8. Les enjeux d’une ultime décision du CECEI

A. Une ultime tentative de conciliation : la réunion du 24 août

B. La réunion décisive du 27 août : « la nuit du gouverneur »

9. L’Etat entre interventionnisme et laissez-faire

CHAPITRE XIV

Sur le champ de bataille : la mobilisation des techniques de communication

1. La Société générale contre-attaque

A. Le rejet d’une opération jugée hostile

B. La préparation d’une contre-offensive

2. La Générale engagée dans une guerre de la communication

A. Des spécialistes en communication institutionnelle

B. La dénonciation du projet SBP

C. Le projet SG-Paribas plus rassurant et séduisant ?

D. La seconde étape de la communication publicitaire

3. Le déploiement d’une grande campagne de communication de la part de la BNP

A. Un projet SBP plus séduisant ?

B. La BNP lance son offensive de communication institutionnelle.

Conclusion

CHAPITRE XV

Une victoire contestée : de la bataille boursière à une bataille sociale ?

1. Le dénouement boursier

2. Les salariés de la Générale dans la tourmente

A. Informer et convaincre les salariés

B. La perception des enjeux sociaux

C. Les salariés de la Générale à l’action

3. Des cadres de Paribas réticents face à la Société générale ?

4. L’ultime coup de collier des salariés de la Générale (août 1999)

CHAPITRE XVI

Les effets de la bataille boursière sur les deux adversaires

1. La BNP tout de même victorieuse : le défi de réussir la fusion

A. Les lendemains qui chantent

B. Un nouveau logotype

2. Des leçons à tirer de la bataille boursière par la Société générale ?

A. La Société générale isolée ?

B. Une politique de développement désormais sereine

C. Vers une évolution de la culture d’entreprise ?

3. Une gagnante oubliée : Paribas

Conclusion

Annexe. Une recension d’articles parus pendant la bataille boursière et interbancaire en 1999

Quatrième partie

La recomposition de l’économie française et les batailles boursières à la fin du XXe siècle et au tournant du XXIe siècle (Hubert Bonin)

CHAPITRE XVII

La place parisienne insérée dans l’économie des offensives boursières (1985-2005)

1. Une évaluation quantitative des batailles boursières entre 1986 et 2008

2. La libéralisation de l’économie propice au rebond des offensives boursières

3. Les pulsations des offensives boursières

A. Une opeamania ?

B. La fluidité du capitalisme financiarisé

C. De l’opeamania à des logiques apaisées et banalisées ?

4. Les acteurs des offensives boursières

Conclusion

CHAPITRE XVIII

Des offensives boursières exprimant des stratégies de mutualisation

1. Créer un champion national compétitif à l’échelle européenne

2. La bataille des services

A. La bataille de l’hôtellerie

B. La bataille de la grande distribution

3. Deux fédérateurs pressés : les groupes Arnault et Pinault

A. Les ambitions du stratège fédérateur François Pinault

B. Les ambitions du stratège fédérateur Bernard Arnault

C. Les deux fédérateurs face à face en 1999

4. L’assurance restructurée

A. Des batailles pour constituer le premier groupe français

B. D’une offensive à un feu d’artifices d’attaques pour contrôler les AGF

5. Les offensives de la transnationalisation

Conclusion

CHAPITRE XIX

La montée en puissance des autorités européennes et françaises

1. Les offensives boursières sous le regard de l’Europe

2. Une régulation plus fine face à un interventionnisme déguisé

3. L’impossibilité récurrente d’empêcher des pratiques complexes

A. Un droit qui doit être élastique et réactif

B. Un tour de vis sur les ramassages en Bourse

C. Plusieurs dossiers complexes et parfois opaques en 1988-1991

Cinquième partie

Une place boursière tourmentée ? Les acteurs de la vie boursière (2000-2016) (Hubert Bonin)

CHAPITRE XX

Un début de XXIe siècle torride : un nouveau style de batailles boursières

1. Les batailles boursières contraires à l’esprit du capitalisme à la française ?

A. La culture du capitalisme à la française face aux batailles boursières ?

B. L’exacerbation d’un capitalisme « violent » ?

C. « Barbarians at the Gate » ?

2. Encore de vraies batailles boursières ?

A. La bataille autour de Darty (2015-2016)

B. La bataille autour de la Foncière des régions (2016)

C. Le Club Med champ de bataille boursière (2014-2015)

3. Des batailles boursières visant à l’éclatement des familles

A. L’offensive sur les Galeries Lafayette (2004-2005)

B. L’affaire Hermès: une offensive boursière prédatrice (2006-2013) ?

CHAPITRE XXI

Encore plus de sophistication dans les batailles boursières

1. Vincent Bolloré : des batailles boursières sans bataille ?

A. Rivaud sous la coupe de Vincent Bolloré : une OPA « psychologique »

B. Une prise de contrôle rampante de Vivendi (2012-2016)

C. Ubisoft cible d’une prise de contrôle rampante par Vivendi (2015-2017)

2. Des batailles pour le contrôle sans batailles boursières : les fonds d’investissement en nouveaux intervenants financiers

A. Une logique d’éclatement des actifs

B. Une logique d’inflexion stratégique : les prises de contrôle rampantes

C. Les cas d’AccorHôtels et de Carrefour

3. Des armes affûtées au tournant de la deuxième décennie du siècle : Banquiers et avocats d’affaires

Conclusion

CHAPITRE XXII

Euronext confrontée à une crise d’adaptation permanente

1. Les freins à la promotion et à la résistance d’une bourse parisienne

A. Des handicaps structurels sérieux

B. A-t-on besoin d’un patriotisme boursier ?

2. Sortir de la crise par une ambition stratégique dynamique

A. S’extraire du poids du passé

B. Une grave crise de jeunesse

C. D’une crise franco-française à un modèle stratégique européanisé

D. Une crise latente dans les rapports entre la place et la Bourse parisiennes

E. La crise de compétitivité surmontée ?

3. Une crise d’adaptation accentuée par la MIFID I (2007)

4. L’ambigüité de la mondialisation transatlantique : une crise d’identité

A. L’impasse d’un premier projet euro-allemand (2006)

B. Euronext se rapproche du NYSE en 2006-2007

C. NYSE-Euronext leader mondial en 2007-2010

D. La crise d’exécution du programme de fusion NYSEEuronext..

E. L’échec d’une nouvelle tentative d’union avec Deutsche Börse (2011)

5. NYSE-Euronext en proie à une crise d’identité : la cible d’ICE (2012)

CHAPITRE XXIII

Euronext, de la crise stratégique à la mobilisation de la place

1. Une crise existentielle

2. Emerger de la crise : refonder Euronext

3. Affronter à nouveau la crise de compétitivité

4. Un capital de compétences à valoriser

5. De la crise de compétitivité à une crise de modestie

A. L’erreur de la perte du LIFFE

B. L’enjeu des chambres de compensation

6. Des opportunités de rebond

7. Les deux défis de la fin de la décennie

A. Le défi éphémère de la fusion entre le LSE et Deutsche Börse

B. Euronext bénéficiaire du Brexit ?

Conclusion

Conclusion générale

Index

Présentation des auteurs

Les soubresauts des marchés financiers et l’âpreté des batailles entre capitalistes ont toujours été fascinants, jusque dans la littérature. Pour étudier ces phénomènes, un économiste et un historien se sont à nouveau associés. Ils reconstituent la volatilité de la Place à chaque cycle conjoncturel et lors des boums spéculatifs ; ils évaluent les tensions provoquées par des offensives sur le capital d’entreprises. L’économie de marché et le capitalisme libéral s’appuient sur les marchés financiers afin de lever les fonds nécessaires à leurs investissements et à leur déploiement stratégique ; mais les crises bousculent ces schémas. Il fallait d’abord s’interroger sur les arcanes de l’éclatement des crises boursières et sur leur durée, ce qui constitue le socle de la première partie. Dans chaque pays, des firmes de premier plan ont sans cesse entraîné la recomposition de leur capitalisme. Elles aussi mobilisent le marché financier, mais pour y acquérir les titres des sociétés devenues des proies. Le livre apprécie leurs motivations, leurs outils d’action, les obstacles rencontrés, le rôle des banquiers et avocats d’affaires. Un dépouillement des séries statistiques et de la presse financière, ainsi que le recueil du témoignage de trois douzaines d’acteurs anciens ou actuels de la vie de la Place permettent de préciser les faits. C’est presque une véritable enquête policière, en quête des causes des crises et des circonstances des batailles boursières. Ce livre permet ainsi de comprendre le long financement des entreprises et leurs restructurations capitalistiques, fort de son ouverture à toutes les parties prenantes de la vie des firmes. Tous les chapitres sont autant d’essais engageant le débat.

-

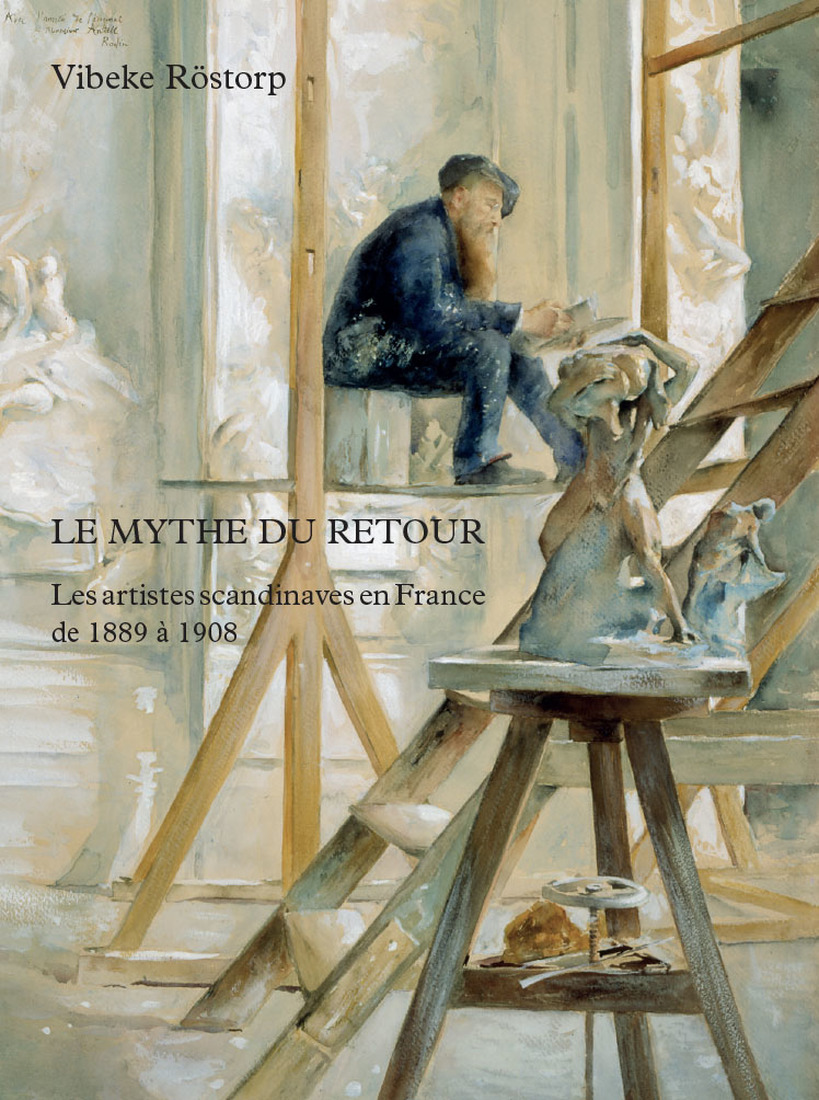

Les artistes du monde entier se ruèrent vers Paris à la charnière du xixe et du xxe siècle. Pourtant, les années 1889 à 1908 sont généralement considérées par l’histoire de l’art scandinave comme une période nationaliste venant après deux décennies d’influence française. La France aurait été subitement abandonnée par les artistes scandinaves après l’Exposition universelle de 1889, et ceux-ci ne se seraient tournés de nouveau vers Paris qu’en 1908 avec la venue en France des élèves d’Henri Matisse. Mais cette thèse du « retour au pays » est-elle réellement fondée ? S’appuyant sur des sources scandinaves aussi bien que françaises (en particulier le dépouillement exhaustif des catalogues de Salons parisiens, les correspondances conservées à l’Académie royale des beaux-arts de Suède et dans les archives d’Auguste Rodin), cet ouvrage nous dévoile une nouvelle vision de l’histoire de l’art scandinave autour de 1900. Prenant en compte également l’accueil critique de ces artistes en France, il met au jour la vivacité de toute une communauté d’artistes, largement méconnue jusqu’à ce jour : plus de 380 artistes suédois et norvégiens parmi lesquels on retrouve notamment Edvard Munch, Anders Zorn, Julia Beck, Frits Thaulow, Edvard Diriks, Agnès de Frumerie, Nils Barck, Ambrosia Tønnesen et Carl Milles. On découvre les carrières souvent couronnées de succès ainsi que les liens étroits de cette communauté avec le milieu artistique cosmopolite parisien. Ainsi l’auteur analyse et démonte l’origine et la création de ce « Mythe du retour » en se livrant pour finir à une critique fine de l’historiographie d’hier et d’aujourd’hui.

-

Cette nouvelle édition critique de Vol de nuit, retrace, grâce à une étude minutieuse du manuscrit autographe, la genèse de ce roman d'après les lieux où il a été rédigé. Elle met en lumière la dimension secrètement autobiographique de ce récit à la fois réaliste et poétique d'un pionnier de l'aviation de ligne qui est aussi un grand écrivain. L'esthétique novatrice, même si elle demeure classique, fait revivre l'aventure de grandes figures de pilotes et celle d'un personnage de chef exigeant dont le sens inflexible du devoir est humanisé dans un récit pudique, silencieux, discrètement lyrique. Antoine de Saint-Exupéry a transfiguré ses propres aventures et celles de ses meilleurs camarades, en estompant la dimension autobiographique, ce que montre l'analyse des corrections et des suppressions dans le manuscrit. Il a su créer en 1931 un roman original, en stylisant l'expérience d'un rapport neuf à la nature et au monde grâce à l'avion et lui a donné la tonalité d'un « nocturne » au sens musical du terme.

-

-

Table des matières

Introduction. La pathocénose, un concept novateur pour la science historique des maladies

Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise L. Lambrichs

Note sur la préhistoire de ce volume

Louise L. Lambrichs

I. Généalogie et situation du concept de pathocénose

Les origines de la pathocénose ou l’introduction de la longue durée dans l’histoire de la médecine

Gérard Lambert

Le concept de pathocénose : naissance, enfance, filiation et adolescence d’un néologisme

Louise L. Lambrichs

Relations entre les concepts de biocénose et de pathocénose

Pascal Acot

Mirko Grmek, les Épidémies d’Hippocrate et la pathocénose antique

Jacques Jouanna

Le concept de pathocénose chez M. D. Grmek. Une réflexion évolutionniste sur l’écologie des maladies ?

Pierre-Olivier Methot

Du concept de pathocénose aux théories de la transition sanitaire

Jacques Vallin et France Mesle

L’interaction des maladies à l’échelle de l’individu : le concept de comorbidité

Anne-Sophie Pimpaud

II. Applications historiques nouvelles (1)

périodes antique, médiévale et moderne

La distribution de l’allèle CCR5-Delta32 résulte-t-elle d’une rupture de pathocénose due à l’expansion romaine ?

Eric Faure et Manuela Royer-Carenzi

Ancient and modern pathocoenoses

Robert Sallares

La pathocénose historique face à l’écran du cadre nosologique : l’exemple du Moyen Age occidental

Danielle Jacquart

Amatus Lusitanus’ sixth Centuria’s medical reports and the possibilities of their interpretations

Stella Fatović-Ferenčić

Une approche de la pathocénose à l’époque moderne. Maladies et états de santé dans les recueils de consilia et consultations français (milieu XVIe siècle–début XIXe siècle)

Joël Coste

III. Applications historiques nouvelles (2)

période contemporaine et temps présent

“Haldane hypothesis”: premises of the Italian epidemiological observations and research on Thalassemia and Malaria

Stefano Canali

Traffic, trade, transport, and disease. The vulnerability of Europe and the Sanitary Conferences (1851-1897)

Eugenia Tognotti

Pathocenosis, epidemiological transition and patterns of mortality

in contemporary France

Joël Coste et Eric Jougla

Géographie et pathocénose : dynamiques spatio-temporelles de la mortalité par âge et causes de décès en France depuis 1970

Stéphane Rican, Eric Jougla et Gérard Salem

Index nominum

Index locorum

Index morborum

Le présent ouvrage explore la pertinence et la fécondité du concept de pathocénose créé en 1969 par Mirko D. Grmek, à l’intersection de plusieurs domaines : l’histoire, la médecine, la biologie, la géographie, l’épidémiologie et la démographie. Tout en s’inscrivant dans l’héritage hippocratique, ce concept enrichit et renouvelle en profondeur l’étude des maladies, présentes et passées, de leurs dynamismes et de leurs interrelations complexes. Les contributions qui constituent cet ouvrage ont été regroupées en trois sections : la première traite de la généalogie et de l’apport du concept de pathocénose pour penser l’histoire des maladies ; la deuxième propose des applications historiques aux périodes antique, médiévale et moderne ; la troisième présente des applications à la période contemporaine, ou à celle relevant de l’histoire dite « du temps présent ». Le parcours proposé au lecteur suit ainsi la nouveauté et le développement de la pensée de Grmek, telle qu’elle se présente dans son œuvre : un temps conceptuel, un temps de mise en œuvre en histoire ancienne, puis un temps d’applications à l’époque contemporaine, destinées à nourrir les travaux à venir.

-

Décrire les étapes par lesquelles la pratique de l’interview puis de l’entretien littéraire s’est constituée en livre d’entretien, en vogue dès le milieu du xxe siècle, nécessite une attention aux étapes médiatiques qui ont marqué le siècle. La presse, la radio, la télévision et Internet sont successivement abordés dans la première partie de ce travail, afin de montrer comment ils induisent une pratique et influencent un genre. Dans la seconde partie, la définition d’une poétique du genre, mène à une proposition typologique nouvelle, permettant d’aborder les enjeux et effets à l’œuvre au sein d’un corpus étendu. La considération pour le livre d’entretien dans le champ littéraire contemporain permet d’enrichir tant les perspectives critiques – notamment en histoire culturelle, histoire du livre, sociologie et analyse littéraires – que la perception de l’histoire littéraire des écrivains.

-

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Première Partie

LES GRANDS ENJEUX MACRO-ÉCONOMIQUES

Introduction de la première partie

Chapitre premier. DES PLANS ÉCONOMIQUES POUR L’AFRIQUE DU NORD, 1945-1956

I. Les deux voies de sortie du « pacte » colonial

II. Guerre et programme d’industrialisation

III. Plans d’équipement et de modernisation, 1944-1949/52

IV. Le Second Plan quadriennal, 1953-1956

V. Ambitions sahariennes : de la défense à l’économie

Conclusion

Chapitre II. DÉVELOPPER D’URGENCE L’ALGÉRIE

I. Maspétiol, Delavignette et Pellenc (1955-1956) : la prise de conscience

II. Perspectives décennales (mars 1958) : penser le développement de l’Algérie

III. Vers le Plan de Constantine (1958-1960)

IV. Le Plan de Constantine : du développement à marche forcée

V. Résultats du Plan de Constantine

Conclusion

Chapitre III. DILEMMES, QUESTIONNEMENTS ET (RÉ) ÉVALUATIONS ÉCONOMIQUES, 1950-1962

I. L’économie tunisienne dans l’expectative

II. Maroc : singularité du régime des échanges, essor des investissements

III. Pesée de l’Algérie : les comptes et les interprétations

Conclusion

Conclusion de la première partie

Deuxième Partie

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES STRUCTURANTES

Introduction de la deuxième partie

Chapitre IV. LA SIDÉRURGIE : DES BESOINS COURANTS AUX GRANDS PROJETS

I. Les fonderies et les aciéries en Tunisie et au Maroc

II. SAFLA-Acilor : première aciérie au Maghreb

III. La laborieuse mise en route d’un projet phare : la sidérurgie de Bône

IV. La METNA: une aciérie manquée

Conclusion

Chapitre V. DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ÉTABLIES POUR LA DURÉE

I. L’électrification de la Tunisie

II. Le Maroc, territoire électrique de Paribas

III. L’électricité en Algérie

Conclusion

Conclusion de la deuxième partie

Troisième Partie

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Introduction de la troisième partie

Chapitre VI. TRAITER LES PRODUITS DE LA TERRE ET DE LA MER

I. La minoterie, première industrie alimentaire du Maroc

II. Les huiles alimentaires : raffiner en outre-mer

III. Brasseries et boissons gazeuses : des bilans contrastés

IV. Le sucre marocain et le sel tunisien

V. La conserverie marocaine dans la tourmente

VI. Les tabacs : monopole au Maroc, marché libre en Algérie

VII. Alfa, cellulose et papier

VIII. Les domaines agricoles les mieux connus

Conclusion

Annexe

Chapitre VII. L’ÉMERGENCE D’UNE INDUSTRIE DE BASE

I. Une verrerie à Oran

II. Pechiney en Afrique du Nord

III. L’apparition d’une industrie chimique

IV. La diversité de la construction métallique

V. Fabrication et pose de tuyaux en ciment et en béton

Conclusion

Chapitre VIII. LE CAMION ET L’AUTOMOBILE ASSEMBLÉS AU MAGHREB

I. L’Afrique du Nord, principal marché étranger de Berliet

II. Renault : ventes et montage en Afrique du Nord

III. Michelin produit des pneus à Alger

Conclusion

Conclusion de la troisième partie

Quatrième Partie

INFRASTRUCTURES, BIENS INTERMÉDIAIRES ET SERVICES

Introduction de la quatrième partie

Chapitre IX. L’ÉQUIPEMENT PUBLIC ET LES INFRASTRUCTURES

I. Le logement : toujours en demande

II. Travaux publics, ouvrages d’art et grands travaux.

III. Transport : navigation, chemins de fer et tramways

Conclusion

Chapitre X. LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

I. Lafarge : cimentier de l’Afrique du Nord

II. Controverse autour d’une deuxième cimenterie pour la Tunisie (1945-1968)

III. Les autres matériaux

Conclusion

Chapitre XI. LE SECTEUR TERTIAIRE : RÉSEAU FINANCIER ET NÉGOCE

I. La Banque de l’Algérie et de la Tunisie : première banque d’émission

II. La Banque d’Etat du Maroc : l’autre banque d’émission

III. Les banques privées en Algérie

IV. Les banques privées en Tunisie

V. Les banques privées au Maroc

VI. Grandes banques métropolitaines au Maghreb

VII. Les sociétés de portefeuille au Maroc

VIII. Les sociétés commerciales qui se démarquent

Conclusion

Conclusion de la quatrième partie

Cinquième Partie

LES RESSOURCES DU SOUS-SOL

Introduction de la cinquième partie

Chapitre XII. LA RICHESSE MINIÈRE DU MAGHREB

I. En Algérie : phosphate, fer, charbon

II. En Tunisie : phosphate, fer, lignite, plomb

III. Au Maroc : phosphate, charbon, fer, manganèse, cuivre, plomb, zinc

Conclusion

Chapitre XIII. DU PÉTROLE ET DU GAZ EN AFRIQUE DU NORD

I. L’espoir tunisien de 1909 à 1966

II. La Société chérifienne des pétroles : maître d’oeuvre au Maroc (1929-1974)

III. Une Algérie pétrolifère et gazière

Conclusion

Conclusion de la cinquième partie

Sixième Partie

LE TEMPS DES DÉCISIONS

Introduction de la sixième partie

Chapitre XIV. DE L’ÉPHÉMÈRE AUTONOMIE INTERNE À L’INDÉPENDANCE DE LA TUNISIE

I. Les conséquences économiques de la crise politique

II. L’autonomie interne

III. La mise en oeuvre des conventions

IV. L’indépendance

Chapitre XV. LE MAROC: INDÉPENDANCE SANS INTERDÉPENDANCE..

I. La montée des tensions

II. Les inquiétudes croissantes des milieux d’affaires

III. La préparation de la transition politique

IV. La question douanière

V. Négocier l’interdépendance ?

Chapitre XVI. UNE ALGÉRIE INDÉPENDANTE ASSOCIÉE À LA FRANCE ?

I. Les milieux d’affaires et la décolonisation algérienne

II. Une complémentarité économique ?

III. L’économie dans les pourparlers d’Evian

Conclusion de la sixième partie

CONCLUSION GÉNÉRALE

I. Le portrait de la rentabilité globale

II. L’intervention de l’Etat

III. Les implications

SOURCES

BIBLIOGRAPHIE

INDEX DES PERSONNES

INDEX DES ENTREPRISES

INDEX DES ORGANISATIONS